1. 우리는 왜 로고보다 ‘개인’에 끌리기 시작했는가?

(1) 브랜드 중심에서 개인 중심으로

한때 브랜드 로고와 슬로건은 품질과 신뢰를 보증하는 핵심 수단으로 여겨졌습니다. “소니니까 믿을 만해” “나이키라면 실패하지 않아” 같은 문장은 사람들 머릿속에서 브랜드 가치를 공고히 해왔죠. 하지만 디지털 전환 이후, 거대 기업이 막대한 광고비를 쏟아부어도 소비자들은 더 이상 로고나 전통적 슬로건만으로는 움직이지 않는 모습입니다.

왜일까요?

저는 발전한 기술 덕분에 소비자들은 실시간으로 리뷰를 확인하고, 가격을 비교하며, 실제 사용자 혹은 전문가 의견을 즉시 참조할 수 있게 되었기 때문이라고 생각합니다. 이런 환경에선 ’기업이 스스로 내세우는 이야기’보다, 좀 더 ‘인간적 요소’에 귀가 기울여질 수 밖에 없습니다.

이러한 변화는 곧 "사람"에 대한 새로운 신뢰로 이어집니다.

광고·브랜드 전문가들이 “소비자는 이제 표정, 목소리, 개인 스토리에 반응한다”고 주장하는 것도 같은 이유죠. 실제로 SNS나 유튜브를 보면, 막대한 자본 없이도 개인이 콘텐츠 하나로 전 세계 시청자를 사로잡는 사례가 적지 않습니다. 제가 생각하기에 로고가 아닌 개인에게 끌리는 이 트렌드가 세계 시장 전반을 재편하고 있다면, 결국 그 배경에는 사람들이 스스로를 ‘인간적 관계’ 안에서 안심하고 싶어 한다는 심리적 갈망이 자리 잡고 있다고 볼 수 있는 것 같습니다.

(2) 파라소셜 관계의 부상

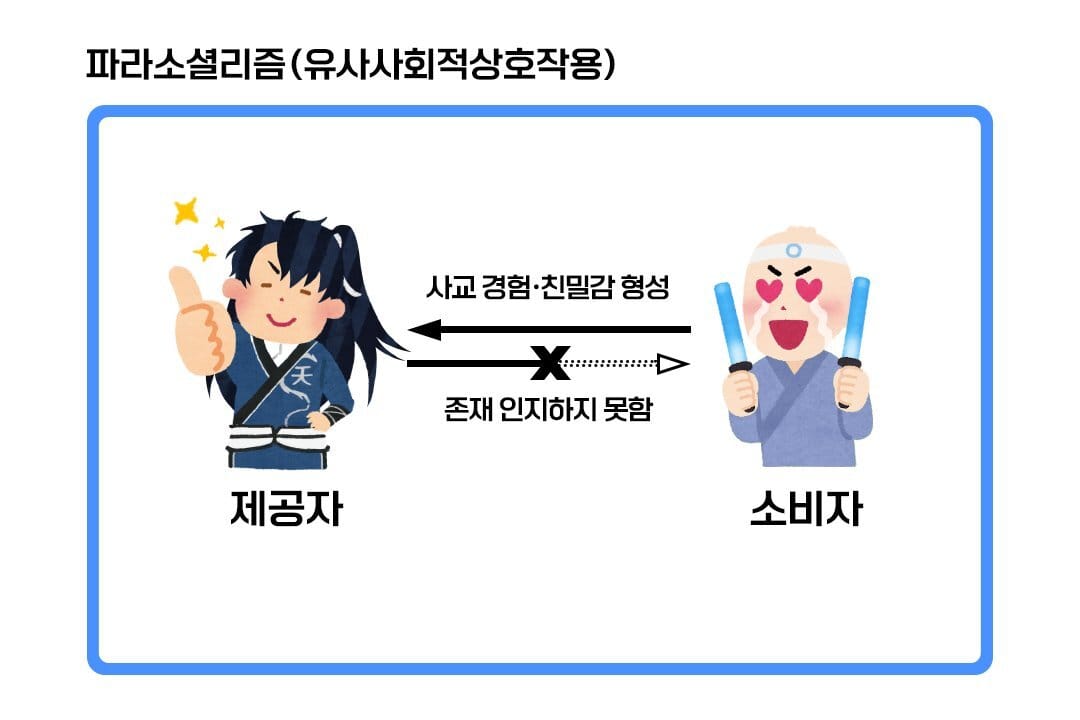

이 흐름을 설명하는 중요한 개념 중 하나가 ‘파라소셜 관계(Parasocial Relationship)’입니다.

파라소셜 관계(Parasocial Relationship)란, 한 개인이 유명인, 연예인, 인플루언서, 가상의 캐릭터 등과 마치 실제로 친밀한 관계에 있는 것처럼 느끼는 일방적이고 비대칭적인 관계를 의미합니다.

상대방(유명인 등)은 해당 개인을 인식하지 못하지만, 개인은 마치 서로 알고 있는 것처럼 느낍니다. 지속적으로 해당 인물의 콘텐츠(영상, 사진, 글 등)를 소비하면서 그에 대한 정서적 유대감을 형성하게 됩니다. 관계의 주체는 자신이 해당 인물에 대해 많은 것을 알고 있다고 믿고, 개인적인 삶에 공감하거나 응원합니다. 소셜 미디어에서 댓글이나 좋아요를 통해 소통하는 것처럼 느끼는 경우가 많습니다.

아이돌과 팬들의 관계, 먹방 유튜버와 팬들의 관계, 연예인과 팬들의 관계. 이 모든 것입니다. 시청자나 팔로워가 온라인상에서 인플루언서나 크리에이터에 대해 실제 친구처럼 친밀함을 느끼지만, 사실상 직접 대면하거나 상호작용하는 횟수는 매우 적거나 존재하지 않는 관계를 말하는 것이죠. 예컨대 좋아하는 유튜버가 매일 올리는 브이로그를 보고 감정적으로 위로받거나, 그 사람이 권하는 제품을 당연히 믿고 사게 되는 일이 대표적입니다.

이런 방식으로 사람들은 “내가 저 사람을 잘 알아”라고 느끼게 되는데, 문제는 실제로는 그렇지 않을 수도 있다는 데 있습니다. 그럼에도 이러한 ‘친근함의 착각’은 경계가 무색할 정도로 막강한 설득력을 발휘합니다. 한 개인의 일상·생각·취향을 계속 지켜보며, 마치 “오랜 친구” 같은 심리적 유대감을 얻게 되기 때문이죠.

그리고 이 유대감을 만드는 것이 SNS시대의 요체입니다.

2. 포식자의 습격: 기존 미디어 생태계의 대체

(1) 낯선 최상위 포식자의 등장

제주도에 풀려난 외래종 뉴트리아나 황소개구리가 토종 생태계를 교란하고 있다는 뉴스를 들어보셨나요? 뉴트리아는 농작물과 습지를 파괴하고, 황소개구리는 작은 물고기와 개구리를 마구잡이로 잡아먹으며 기존 생태계를 뒤흔들고 있습니다. 이처럼 새로운 외래종이 등장하면 생태계에 큰 혼란이 오듯, 미디어 시장에서도 강력한 플레이어가 갑자기 나타날 때 비슷한 일이 벌어집니다.

기존의 질서가 무너지고 새로운 경쟁 구도가 형성되는 거죠.

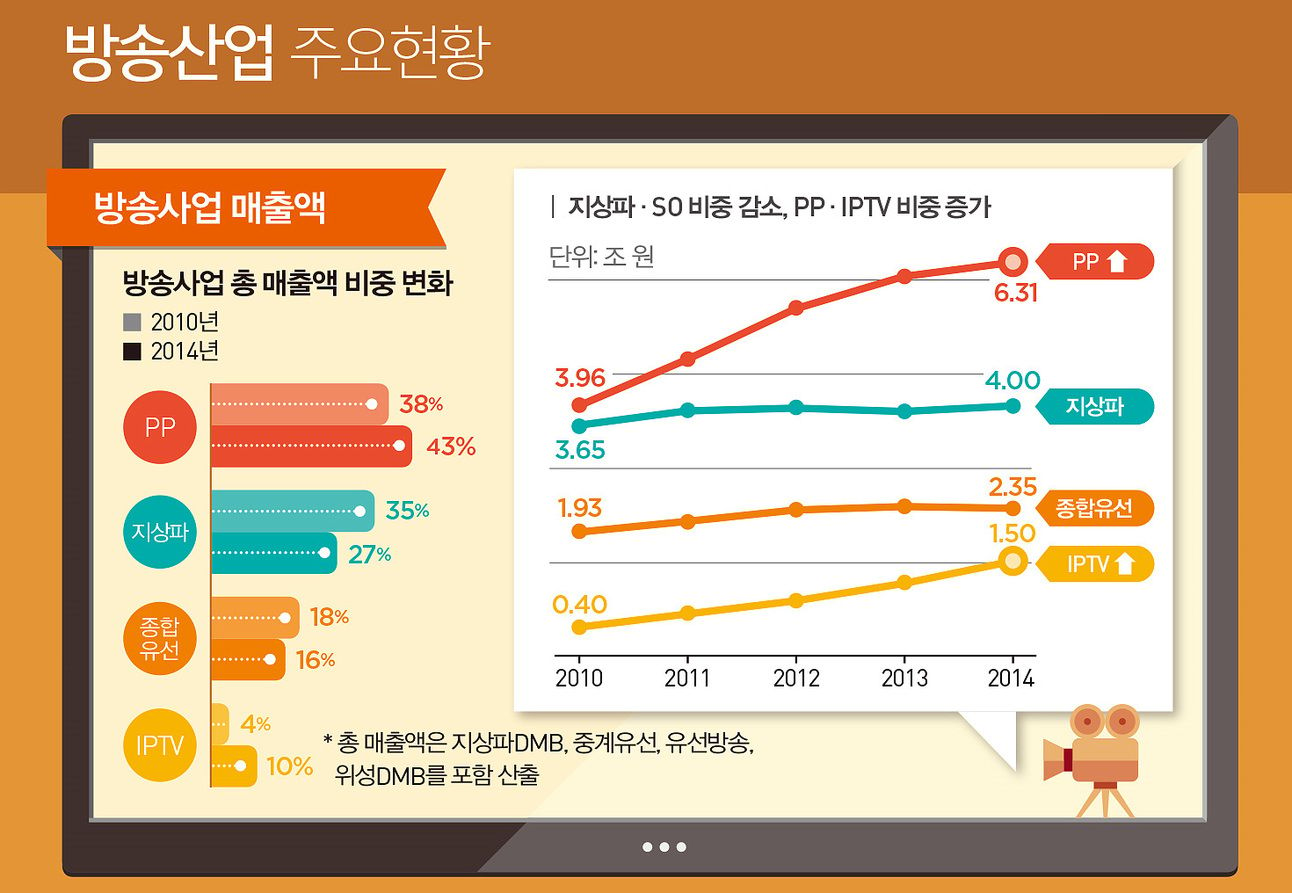

주요 방송사업자들의 2010년대 초반 매출 추이. (방송통신위원회)

한때 전통 TV·신문·케이블이 우리나라 미디어계의 ‘공룡’으로 군림해왔는데, 스트리밍(OTT)과 SNS, 그리고 빅테크 기업이 ‘새로운 포식자’처럼 등장해 전통 매체를 바짝 긴장시키고 있습니다. 과거에는 KBS∙MBC∙SBS 같은 지상파가 광고 시장을 휘어잡았고, 신문사들이 기업 광고주를 꽉 쥐고 있었습니다. 그런데 이제 데이터만 봐도 신문 광고 수익은 2000년대 중반 이후로 80% 이상 급감했고 지상파·케이블 채널 광고 매출도 계속 줄어드는 추세입니다.

반면, 넷플릭스∙웨이브∙티빙 같은 스트리밍 서비스나 네이버∙카카오 같은 온라인 플랫폼은 폭발적으로 성장해왔으며 이젠 주류이자 레거시가 되는 단계에 진입했습니다.

왜 이런 일이 벌어졌을까요?

“눈길(Attention)이 가는 곳에 자본이 몰리고, 자본이 가는 곳에 더 빠른 진화가 일어난다.” 이 간단한 논리가 그대로 작용한 것입니다. 이처럼 자본과 사용자들의 관심이 몰리는 곳에서는 “디지털 최상위 포식자”들이 더 많은 자원들을 확보하여, 더욱 빠르게 진화를 할 수 있습니다. 결과적으로, 한때 ‘공룡’이라 불리던 전통 미디어는 파편화된 채 생존을 모색해야 하는 처지에 내몰렸습니다.

(2) 승자독식 현상의 가속화

더욱 흥미로운 점은 디지털 플랫폼들이 시장 진입 장벽을 낮추면서도 동시에 ‘승자독식[winner-take-most(All은 아니고)]’ 구도를 만들어낸다는 것이랍니다. 초창기에는 누구나 쉽게 콘텐츠를 만들고 유통할 수 있어 보였지만, 결국 인프라·자본·알고리즘 등에서 우위를 가진 소수 기업이 압도적 점유율을 얻게 되었습니다.

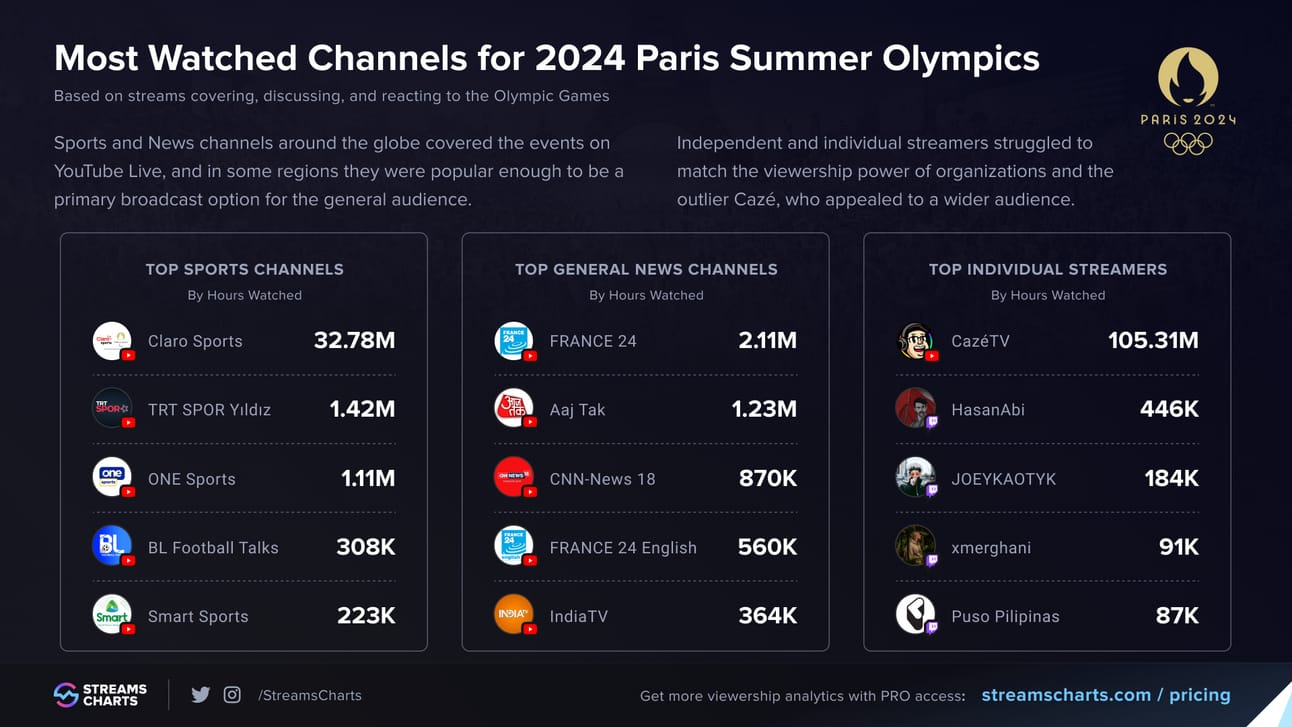

예를 들어, 인기 유튜버/팟캐스터 한 명이 지상파 여러 채널 합친 것보다 더 많은 조회수를 기록한다든지, 해외에서도 유명한 한 스트리밍 플랫폼이 한국 드라마·예능을 독점하다시피 공급해버리는 식이죠.

더 무서운 건, 이 현상이 개인 차원에서도 일어난다는 점입니다.

수백만 개 유튜브 채널 중에 조회수와 수익을 독식하는 건 극소수에 불과합니다. 나머지는? 아무리 열심히 해도 묻히기 일쑤죠. 결국 이렇게 사람들의 “눈길(eye-balls)”을 사로잡는 극소수가 광고비·유료 구독·투자금을 독점하는 형태가 자리를 잡아가고 있습니다.

우리 입장에서는 “이런 상황에서 어떻게 생존하고 성장할 수 있을까?” 하는 고민이 절로 들 수밖에 없겠죠.

3. 중독 경제: ‘눈길’이 곧 돈이 되는 시대

(1) 디지털 시대의 핵심 자산, 도파민

광고는 죽지 않았습니다. 오히려 더 치열해졌습니다. (광고비가 엄청 올랐다는 이야기에요)

왜 일까요? 사실 이유는 아주 간단합니다. 사람들의 ‘관심/시선(Attention)’, 더 정확히 말하면 ‘도파민’을 건드리는 방식이 변했기 때문입니다.

음식 산업에서 말하는 ‘블리스 포인트(bliss point)’를 생각해보세요. '블리스(Bliss)'는 '더 없는 행복'이라는 뜻이고, '블리스 포인트'는' 더 없는 행복을 주는 지점'을 말합니다. 아무튼 적당히 달고 짠 맛에 지방까지 어우러지면 ‘계속 먹고 싶다’는 중독성을 느끼게 되잖아요? 미디어나 콘텐츠도 비슷합니다. 시청자의 뇌를 자극해 “더 많이 봐야지”라는 욕구를 불러일으키는 거죠.

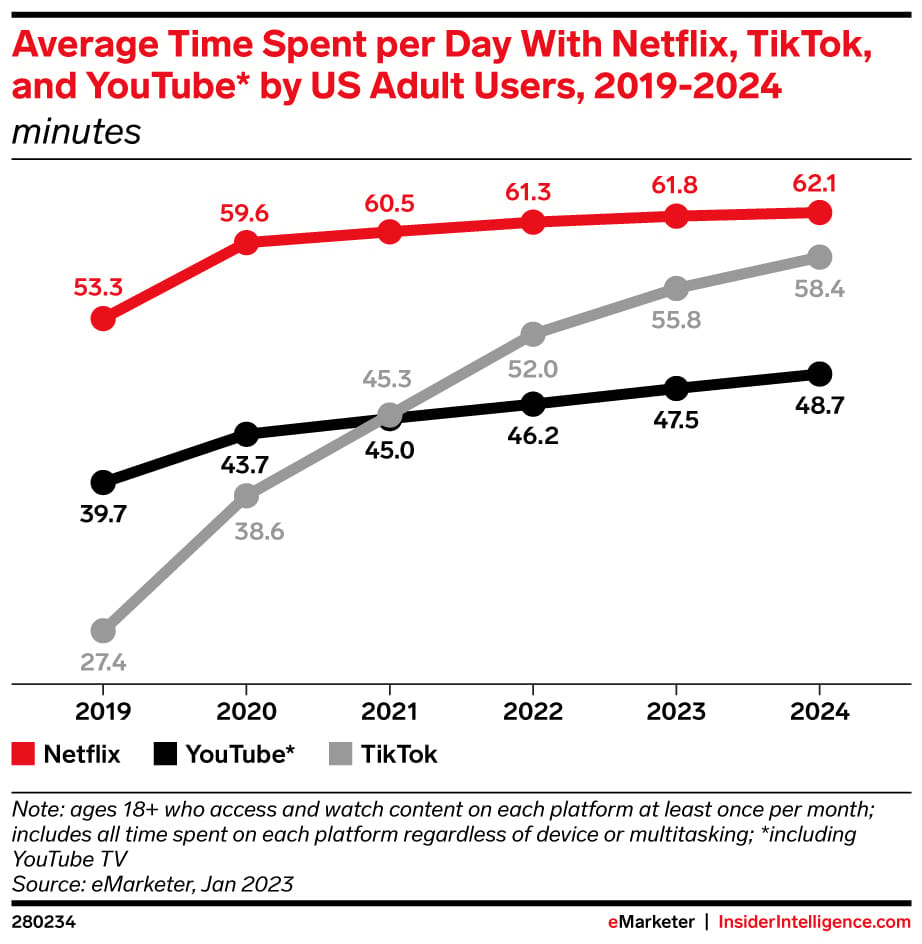

그러니 플랫폼들은 어떻게든 우리가 “더 오랫동안 머무르게” 만들려는 전략을 세울 수밖에 없습니다.

자동재생, 맞춤형 추천, 끊임없는 알림. 이 모든 기능이 사실상 “계속 봐라, 더 봐라!”를 외치고 있습니다. 그리고 사용자가 플랫폼 안에 오래 머물수록 광고주 입장에서는 그 가치가 높아지니 ‘중독성’을 유발하는 모델이 곧 높은 수익을 보장하는 구조가 됩니다.

문제는 이런 경쟁이 치열해질수록, 점점 더 자극적인 콘텐츠와 과도한 소비가 뒤따를 수 있다는 점입니다.

그렇다고 해도 시장 논리는 “좋든 싫든, 사용자 체류 시간을 늘리는 자가 승자”라는 공식을 보여주고 있습니다. 이렇듯, 지금 디지털 시대의 핵심 자산은 바로 “우리의 ‘도파민’을 누가 더 효율적으로 자극하느냐”에서 결정되는 거죠.

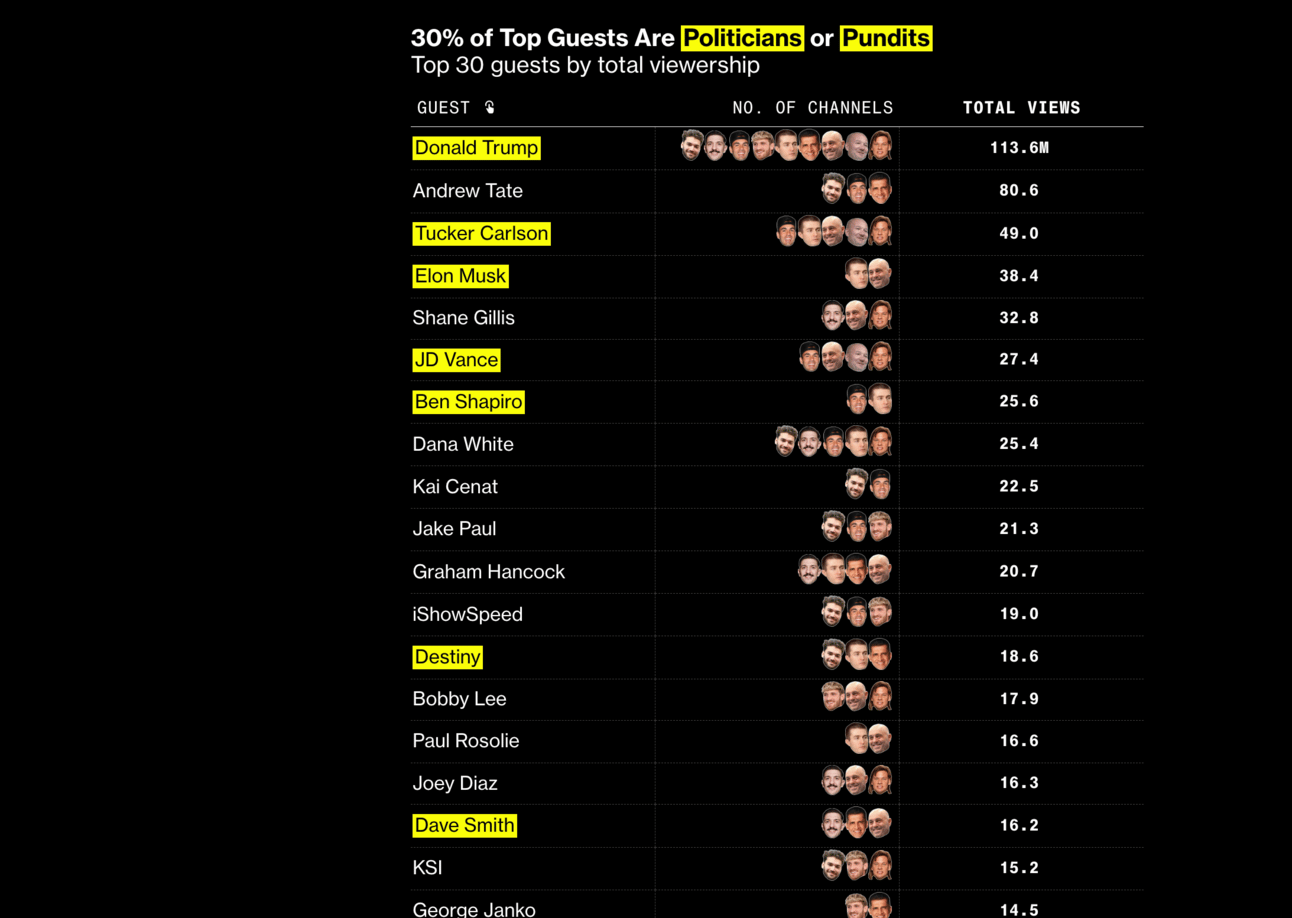

(2) 설 자리가 줄어든 레거시 브랜드

위처럼 눈길이 곧 돈이 되는 시대에, 과거처럼 브랜드 로고를 크게 내세운다고 해서 매출이 올라가는 것은 아닙니다. 이제 사람들은 광고 슬로건보다 본인이 좋아하는 인물이 소개하는 상품이나 서비스에 훨씬 더 크게 반응합니다.

즉, 개인의 영향력이 광고 효과의 핵심이라는 의미입니다. 레거시 브랜드가 “우리 제품 좋습니다”라고 외치는 대신 영향력 있는 인플루언서나 스트리머가 “이거 정말 써보니 괜찮아요”라고 말하는 편이 훨씬 강력합니다.

예를 들어, 특정 인플루언서가 “이거 써봤는데 진짜 좋더라” 한 마디 하면, 레거시 기업이 수십억 들여 만든 광고보다 훨씬 더 큰 파급력을 가져가는 모습을 자주 볼 수 밖에 없잖습니까?

결국 광고와 마케팅도 ‘사람 기반(People-Based)’으로 전환되고 있습니다.

예전에는 광고주가 “우리 브랜드 최고!”라고 계속 외쳤다면, 이젠 “저 인플루언서(혹은 크리에이터)가 이걸 쓰는 이유가 뭘까?”에 관심이 더 쏠립니다. 로고보다 개인의 경험과 표정, 말 한마디가 더 큰 설득력을 갖게 됐다는 거죠.

이렇게 되니 레거시 브랜드들은 긴장하지 않을 수 없고, 동시에 인플루언서나 크리에이터를 활용해 ‘새로운 미디어 파워’를 얻으려고 노력하게 됐습니다. 사실상 브랜드 로고로 홍보하는 것보다 ‘누구’가 이 브랜드를 소개하느냐가 승부를 가르는 시대가 된 셈이죠.

이제는 “누가 더 소비자의 도파민을 부드럽게 자극하느냐”가 중요해진 시대입니다.

4. 사람 vs. 브랜드, 그리고 새로운 ‘압축’ 현상

(1) 기업들의 합종연횡과 스핀오프

이런 불안정한 시장 환경에서, 기업들은 자신의 핵심 자산과 낡은 자산을 분리해 ‘성장 스토리’를 만드는 전략에 나서기 시작했습니다. 예컨대 케이블·방송 채널처럼 수익은 나지만 미래 전망이 어두운 부문을 스핀오프(분사)하거나 팔아치우고, 스트리밍이나 디지털 플랫폼을 별도로 독립시켜 가치 상승을 노립니다. 흔히 말하는 “좋은 은행 / 나쁜 은행(good bank / bad bank)” 구조입니다.

문제는 이런 식으로 분리와 합병이 반복되다 보면, 결국 시장엔 소수의 초거대 플랫폼과 여러 틈새 자산으로 양극화가 진행될 수밖에 없습니다. 전통 미디어가 구사하던 “규모의 경제”는 빅테크 스트리밍 업체들이 훨씬 잘 구현해버리고, 소규모 채널은 어떻게든 틈새 시장에서 살아남아야 합니다.

이 과정에서 새롭게 떠오르는 것이 바로 ‘사람’, 즉 개인 브랜딩에 성공한 인물들입니다.

개인 브랜딩을 통해 충성도 높은 팬덤을 형성하는 이들은, 오히려 거대 기업이 눈독을 들이는 매력적 대상이 될 수 밖에 없습니다.

(2) ‘파라소셜’이 합병 전쟁에 미치는 영향

콘텐츠 업계의 합병과 분열이 빈번해질수록, 특정 플랫폼이나 기업보다 거기서 활동하는 개인의 영향력이 더 부각될 수 밖에 없습니다. 예컨대 유명 스트리머 한 명이 플랫폼을 옮겼을 때, 그를 따라 시청자 수십만 명이 이동하는 사례가 대표적입니다.

이게 곧 “브랜드 로열티”보다 “개인 로열티”가 훨씬 강력해졌다는 증거입니다.

따라서 기업들도 이제는 “우리 로고와 슬로건을 노출시키겠다”라는 전통적 접근보다, “어떤 인물이 우리 플랫폼에서 핵심 팬덤을 끌 수 있는가”를 고민해야합니다. 그리고 파라소셜 관계를 통해 쌓아올린 인플루언서와 함께 움직여야합니다. '월급 1천 만원 CMO보다 구독자 1천 명 크리에이터가 낫습니다’ 라는 글에서 이야기 했던 이유도 위와 같습니다. 그래서 결국 합병·인수·스핀오프 등 시장 구조가 어떻게 요동치든, 상관 없이 ‘개인’이 가진 영향력은 오히려 더 강해지는 흐름이 관찰됩니다.

그리고 계속 우상향할 예정입니다.

Run IRL ads as easily as PPC

AdQuick unlocks the benefits of Out Of Home (OOH) advertising in a way no one else has. Approaching the problem with eyes to performance, created for marketers with the engineering excellence you’ve come to expect for the internet.

Marketers agree OOH is one of the best ways for building brand awareness, reaching new customers, and reinforcing your brand message. It’s just been difficult to scale. But with AdQuick, you can plan, deploy and measure campaigns as easily as digital ads, making them a no-brainer to add to your team’s toolbox.

You can learn more at AdQuick.com

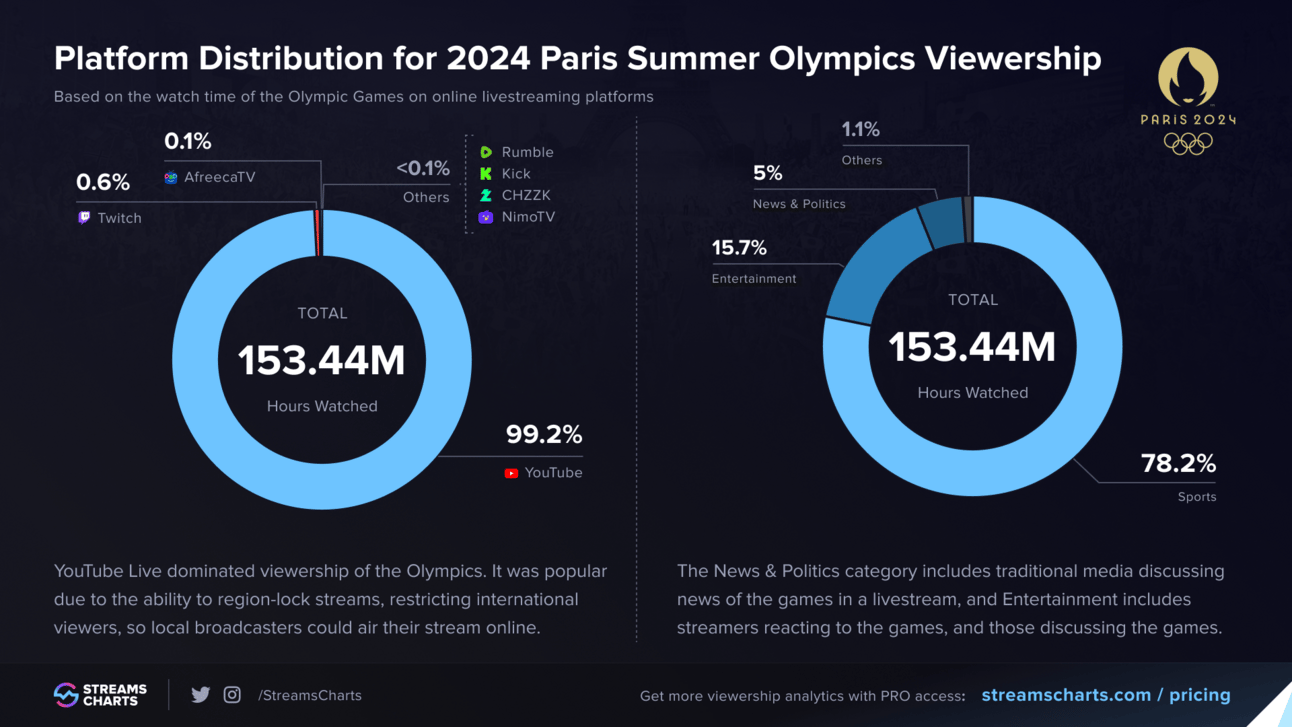

5. 올림픽마저 ‘작아졌다’: 팬덤과 미디어의 단편화

(1) 희소성 감소와 ‘조각난 시청 경험’

한때 올림픽은 4년에 한 번 열리는 초대형 이벤트로 전 세계인의 이목을 사로잡았습니다.

하지만 최근에는 하계와 동계 올림픽이 번갈아 2년에 한 번씩 열리는 구조로 바뀌면서 희소성이 희석되었습니다. 게다가 대규모 TV 중계에서 벗어나, 스트리밍과 SNS 클립 중심으로 소비되는 현상이 뚜렷해졌습니다. 이제 기존 TV 중계를 통으로 보는 대신, SNS나 OTT로 하이라이트만 골라 보는 시청 패턴이 일반화된 것도 큽니다.

그러니 자연히 예전 같은 ‘한꺼번에 열광하는’ 분위기가 줄어든 듯해 보입니다.

모든 국가가 한자리에 모여 경쟁하는 웅장함은 여전하지만, 시청 방식이 파편화됨으로써 그 감흥이 ‘조각난 순간들’로 쪼개지는 셈입니다. 예를 들어, 감동적인 역전승이나 신기록 장면이 몇 초짜리 클립으로 SNS에 올려지고, 사람들은 그것만 보고 넘어가는 식입니다. 물론 여전히 올림픽은 거대한 스폰서십과 광고, 그리고 감동 스토리들이 어우러진 대형 이벤트지만, 예전처럼 전 지구인이 동시에 몰입하는 풍경은 점점 보기 어려워지고 있습니다.

(2) 국가대표와 개인 서사의 대두

“그렇다면 사람들이 국가 대항전보다 뭘 더 보는 걸까요?”

답은 “개인 선수의 스토리”에 있습니다. 예전엔 “우리나라 메달 몇 개 따느냐”가 최대 관심사였지만, 요즘은 특정 선수의 고생담이나 성장 배경이 SNS에 퍼져서 사람들 사이에 화제가 되는 경우가 더 잦습니다. 예컨대, 힘든 환경을 극복하고 메달을 따면 그 서사가 SNS·커뮤니티에서 엄청난 반응을 일으키는 식이죠. 결국 국가의 상징보다는 ‘개인적 서사’가 더 큰 화제성을 갖게 되었고, 이는 곧 “올림픽마저 개인 중심의 이야기로 재편되고 있다”는 점을 보여줍니다.

이렇게 모든 것이 쪼개져 클립으로 소비되는 시대에, 기업과 미디어는 어떻게 반응해야 할까요?

정답은 “짧고 강렬하게, 사람(선수)의 면모를 부각하기”라는 방향으로 수렴합니다. 지금까지 해왔던 “브랜드 로고를 대문짝만하게 내보내기” 전략과는 전혀 다른 접근이니, 변화하는 SNS 미디어와 광고 시장 역시 올림픽을 활용하는 방식을 대대적으로 바꿔야 하는 실정입니다.

6. 파라소셜 시대의 과제: 진정한 연결과 시장의 움직임

(1) 인간적 갈망과 시장 논리

결국 사람들이 원하는 건, 개인 간의 좀 더 깊고 진솔한 연결감입니다.

파라소셜 관계가 확산되는 배경에는, “사람들이 개인화된 연결과 소통을 갈망한다”는 점이 깔려 있습니다.

기업 입장에선, 이게 엄청난 마케팅 기회이기도 합니다. 인플루언서나 크리에이터를 통하면 광고 효율이 훨씬 높아지니깐요. 한국에서도 유명 먹방 유튜버가 추천한 식당에 사람이 몰리거나, 여행 크리에이터가 소개한 숙소가 당장 예약 폭주하는 사례를 많이 보셨을 것입니다. 이런 시장에서의 입장에서는, 이런 현상이 자본과 경쟁의 원리에 부합합니다. 즉, ‘더 진솔해 보이는 개인’이 높은 설득력을 갖고, 따라서 기업들이 그 개인에게 광고비나 스폰서비를 몰아주는 것은 자연스러운 흐름이기 때문이죠.

하지만 장기적으로 볼 때, “이 관계가 어디까지 갈 것인가”라는 물음도 생깁니다.

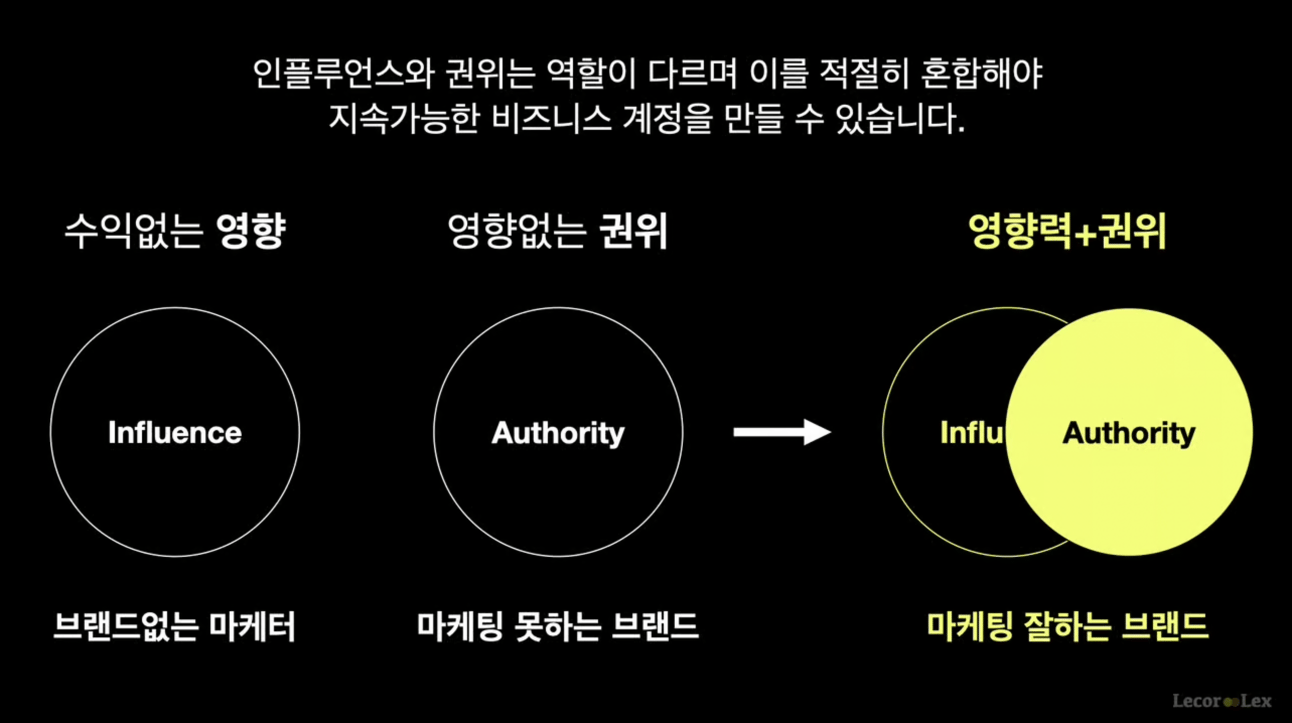

사람들이 본능적으로 ‘인간다움’을 원하는 것은 사실이지만, 이와 동시에 너무 많은 개인 브랜딩과 자극이 난무할 때, 과연 진정한 의미의 신뢰가 계속 유지될 수 있을지 장담하기 어렵습니다. 그럼에도 시장은 앞으로도 개인의 힘이 더 커지리라 예상합니다. 결국 우리는 “개인 대 브랜드”의 구도가 아니라, "개인이 중심이 된 브랜딩"을 어떻게 다룰지 고민해야 하는 시점에 와 있는 셈입니다. 즉, 개인의 캐릭터성에서 그치는 것이 아니라, ‘전문성을 더해가야 하는 시기다’ 라고 봐야 합니다.

(2) 시장의 방향성: 개인에게 기회를, 기업에게는 융합의 과제

파라소셜 시대가 심화될수록, 개인에게는 엄청난 기회라고 봅니다. 소규모 팀 혹은 1인 창업 형태로도 충분히 대중적 인기를 얻을 수 있고, 이를 기반으로 독자적 수익 모델을 구축할 수 있기 때문이죠. 때문에 SNS를 활용한 솔로프리너가 핫해지는 이유도 위와 같은 연유입니다. 반면 대기업이나 전통 미디어는, 이런 개인들과 협업하거나 아예 인수하는 등 융합 전략을 고민하지 않으면 급변하는 시장에 뒤처질 가능성이 커졌습니다.

결과적으로 시장은 하나의 ‘커다란 생태계’가 아니라, 수많은 개인 브랜드와 각종 플랫폼이 교차하는 거대한 연결망으로 변화 중입니다. 그리고, 이런 상황에서 가장 중요한 건 “개인과 브랜드가 어떻게 융합하느냐”입니다. 네이버나 카카오 같은 큰 플랫폼이 인플루언서·작가를 직접 스카우트하거나, 방송 채널이 OTT와 제휴를 맺는 것도 모두 이런 배경에서 일어나는 일입니다.

7. “모든 회사는 미디어 회사가 되어야 한다”: 우리의 포지션

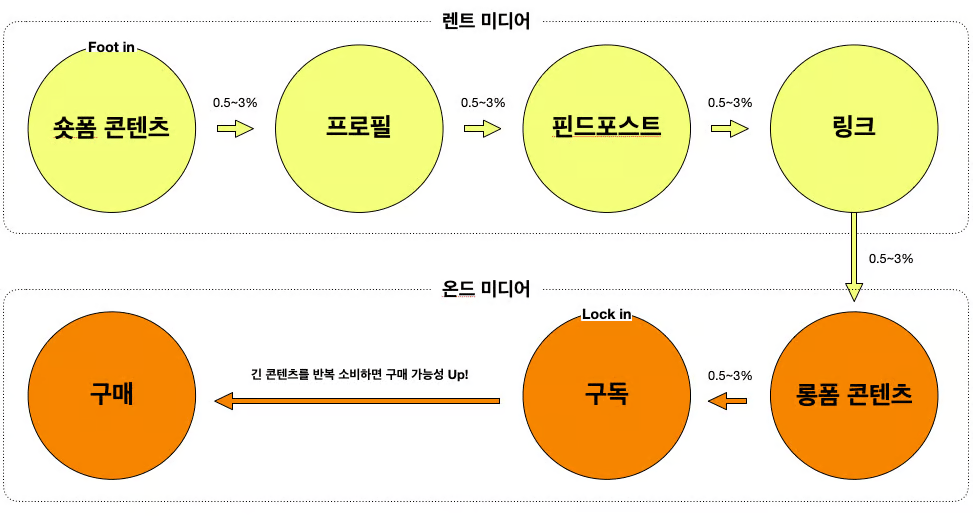

(1) 개인이나 회사 모두, 미디어 자산 확보하기

개인 중심의 시대, 승자독식 생태계 속에서 기업이나 개인이 살아남으려면, 결국 자신만의 ‘미디어 자산’을 확보해야 합니다. “광고를 남에게 맡기는 대신, 우리가 직접 미디어를 운영해 광고 수익도 얻고, 그 틈틈이 자사 제품을 홍보해서 고객을 유치한다”라는 개념을 가지고 운영해야하는 것이죠. 예를 들어, 회사 차원에서 뉴스레터나 팟캐스트, 유튜브 채널을 운영하면서 외부 광고를 싣고, 동시에 우리 제품도 자연스럽게 언급한다면, “광고비 없이 고객을 유치하면서도 수익까지 얻는”선순환 모델이 만들어지게 됩니다.

그래서 “모든 회사는 미디어 회사가 되어야 한다”는 말이 나온 겁니다. 다시 말해, 대행사나 플랫폼에 의존하지 않고, 직접 스토리를 만들고 팬덤을 모으겠다는 거죠.

(2) 창업자·CEO 개인 브랜딩과 파트너십

“미디어도 좋지만, 결국 누가 나서느냐가 중요하지 않을까요?”

맞습니다. 그래서 요즘 ‘CEO 개인 브랜딩(1인 기업이나 중소기업)’이 점점 더 주목받고 있어요. 회사 대표가 직접 SNS나 뉴스레터 등으로 대중에게 말을 걸어, 기업 이미지를 인간적으로 만드는 거죠. 한국에서도 몇몇 스타트업 CEO들이 브이로그나 인터뷰를 통해 친근한 모습을 보여주면서, 고객들과 가깝게 소통하곤 하잖아요.

또 다른 방법은 “이미 잘나가는 크리에이터와 파트너십”을 맺는 겁니다. 예를 들어, 회사가 크리에이터에게 지분이나 여러가지 금전적 인센티브를 주고, 그 크리에이터가 운영하는 채널에서 자연스럽게 우리 제품을 소개한다면, 별도 광고비 없이도 엄청난 홍보 효과를 얻을 수 있어요. 크리에이터 입장에선 지분 가치가 오르면 큰 이익을 볼 수 있고, 기업은 광고 대신 주가나 지분 가치로 보상하는 셈이니 서로 윈윈이라는 거죠.

8. 마무리: 개인이 대세지만, 우리는 무엇을 준비해야 할까

(1) 사람 중심의 미래와 우리의 대응

결국 ‘로고나 슬로건’보다 ‘개인’이 더 강력한 설득력을 가지게 된 시대가 열렸습니다. 뉴스·광고·문화·정치 등 어디를 봐도, 사람들은 추상적인 브랜드 메시지보다 인물의 표정과 목소리, 그리고 살아 있는 스토리에 더 반응하죠. 그리고 이 흐름은 페라소셜 관계를 통해 한층 가속화되고 있다고 볼 수 있어요.

그렇다면 우리가 해야 할 일은 뭘까요?

우리만의 미디어 자산을 만들어서, 플랫폼 의존도를 줄이고 직접 고객 접점을 늘리는 방법을 고민해야 합니다.

개인 브랜딩을 강화해서 대중과 좀 더 진솔하게 교류할 수 있는 전략을 세워야 합니다.

(2) 개인이 곧 브랜드가 되는 시대, 그 이후

물론 사람이 브랜드를 대체한다고 해서 모든 게 해결되는 건 아니죠. 시장은 계속 변하고, 디지털 플랫폼도 진화를 멈추지 않습니다. 우리가 고민해야 하는 건,“개인과 브랜드 사이에서 균형을 어떻게 잡느냐”입니다. 기존 브랜드가 과감히 개인을 전면에 내세울 수도 있고, 개인이 기업과 협업해 더 큰 파급력을 낼 수도 있죠.

결국, 이 모든 게 시장의 근원적 흐름이라는 사실을 생각해야 합니다. 승자독식, 주목 경제, 빅테크의 부상 등 거대한 톱니바퀴가 이미 돌아가고 있으니까요. 우리가 할 수 있는 건 “인간 중심의 브랜딩과 미디어 전략을 적극적으로 펼치는 것”인 것 같습니다. 그래야 개인도, 기업도, 그리고 새롭게 분화되는 시장에서도 경쟁력과 기회를 함께 찾을 수 있을 테니까요.

잘 읽으셨나요? 위의 콘텐츠를 읽고 나만의 미디어를 만들고 싶다는 생각이 들지 않았나요? 그렇다면, 저희 클럽을 소개드립니다!

르코&렉스의 텍스트 비즈니스 성장 전략을 코칭해 드립니다. 아래 단계별 프로그램에 참여해 보세요!

1.콘텐츠 코스 : 매월 첫째 주 시작

팔리는 텍스트 콘텐츠와 퍼널 구축, 4주 강의&첨삭 코스

2.비즈니스 코스 : 내 일정대로 시작

프로덕트로 수익화까지, 8주 1:1 밀착 컨설팅 코스